20余年潜心深耕

华中科技大学

机械科学与工程学院院长

智能制造装备与技术

全国重点实验室执行主任尹周平

瞄准“缺芯少屏”难题

一次次向高端电子制造装备技术

发起攻关

20余年攻坚克难

他4次荣获国家科学技术奖

实现从理论、技术、装备

到应用的系统性创新

助力国产芯片

屏幕制造设备技术革新

6月24日,尹周平带领团队完成的“新型显示器件高分辨率喷印制造技术与装备”项目获国家技术发明二等奖。从北京载誉归来后,尹周平便马不停蹄地投身项目研发中。

“现场聆听习近平总书记的重要讲话,我深受鼓舞,面对新一轮科技革命和产业变革,唯有只争朝夕、埋头苦干,产出更多重大原创性‘硬科技’成果,才能不负这个伟大时代。”尹周平说。

攀科技高峰,“印”出中国屏

“锚定自主造屏,我们团队多年持续攻坚喷墨打印技术,终于在这一领域取得突破性进展。”谈及获奖的发明成果,尹周平话语铿锵、充满自信。

当前,我国新型信息显示产业规模位居世界领先,然而,显示领域的生产设备长期依赖进口,这严重制约了产业的可持续发展。

“国家需要,就是我的科研方向。在学术道路上,不在于我们能做什么,而在于国家需要我们做什么。”尹周平说。

26岁入党那年,尹周平就立下了科研报国的志向。秉承着十年磨一剑的坚韧精神,他带领团队向新型显示面板关键装备的国产化制造发起攻关。

“我们研发的高分辨率电流体喷印技术,高效实现4K、8K显示的喷印效果,不仅分辨率很高,材料利用率也从30%提高至90%以上。”尹周平说。

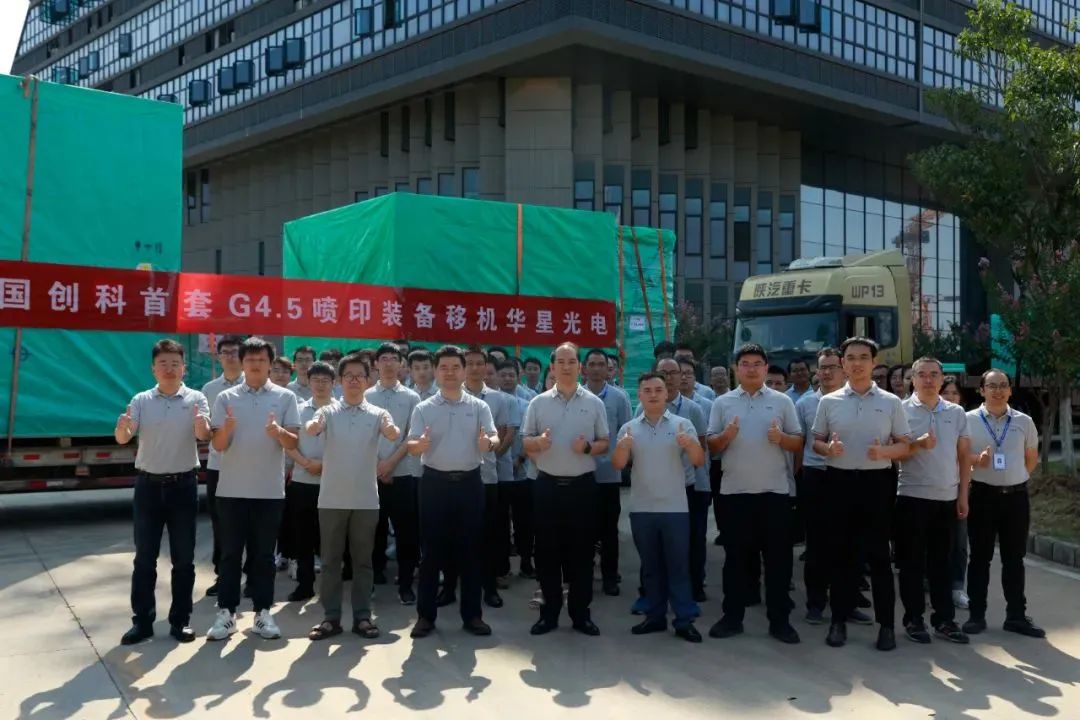

2020年底,尹周平团队研发的第一台200型喷墨打印装备成功验收。同年,团队将核心专利技术转让给TCL集团。

如今,他们正持续攻关更大尺寸OLED显示面板的装备开发。

“一台制造OLED面板的进口G8型真空蒸镀设备需要30亿至50亿元,用我们的技术,一台G8型喷墨打印设备只需要约3亿至5亿元,装备投资成本大大降低。”尹周平介绍。

今年下半年,全球首条印刷OLED技术生产显示屏的生产线,将在TCL华星武汉工厂应用,实现量产出货。

“在不久的将来,手机、电视等屏幕可以如照片般轻松被喷墨‘打印’出来。”尹周平说。

担时代重任,助力智造“中国芯”

一名党员就是一面旗帜。20余年来,尹周平发挥党员先锋模范带头作用,带领团队从单一学科到多学科交叉融合发展,紧贴国家需求,敢啃硬骨头,敢闯无人区。

“随着人工智能的飞速发展,芯片的需求已从‘盖平房’跃升到‘建高楼’,这对制造技术提出了严峻挑战。”尹周平说。

在指甲盖大小的微小之地,布局上亿根晶体管和数公里长的导线,研发高性能国产AI芯片,其工艺难度相当于在一根头发丝直径万分之一大小的地基上,建起高楼大厦。

依托理论创新,根植技术创新,尹周平带领团队向受制于人的芯片制造装备领域进军。

“超薄芯片倒装键合过程中存在‘剥’‘拿’‘放’三大难题。20多年来,我们逐个击破,在理论创新的基础上,实现了技术突破,解决了这三个难题。”团队成员吴豪说。

尹周平团队主攻的芯粒与晶圆高密度倒装键合技术,为高端芯片制造提供国产装备,助力提升我国芯片堆叠制造技术核心竞争力。

如今,在新型显示、高端芯片、柔性器件三大类电子制造装备领域,尹周平的成果均实现产业化,为我国高端电子制造装备的自主可控作出了重要贡献。

守育人初心,为新质生产力培育生力军

20多年来,尹周平指导的科创团队培养了200余名本科生和100余名研究生。

“服务国家战略,我们坚持人才和技术并重,致力打通科技到产业的‘最后一公里’。”尹周平介绍,学院注重引导学生把论文写在车间里,把科研做在生产线上。

学院下设8个国家级平台,从技术研究到技术转化应用,构成了一个完整的平台链。

“前端学院做基础研究,中端有专职工程师做技术开发,末端则与企业合作进行成果转化。”尹周平希望通过这种方式,实现更多从0到100的突破,为国家科技进步和产业发展扛起“国之重担”。

扫一扫在手机上查看当前页面